10月18日,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生在北京安详辞世,享年103岁,噩耗传来,各界悲痛不已。除了中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长等身份外,他还有着另一重身份——东莞理工学院名誉校长,而且一当就是32年。

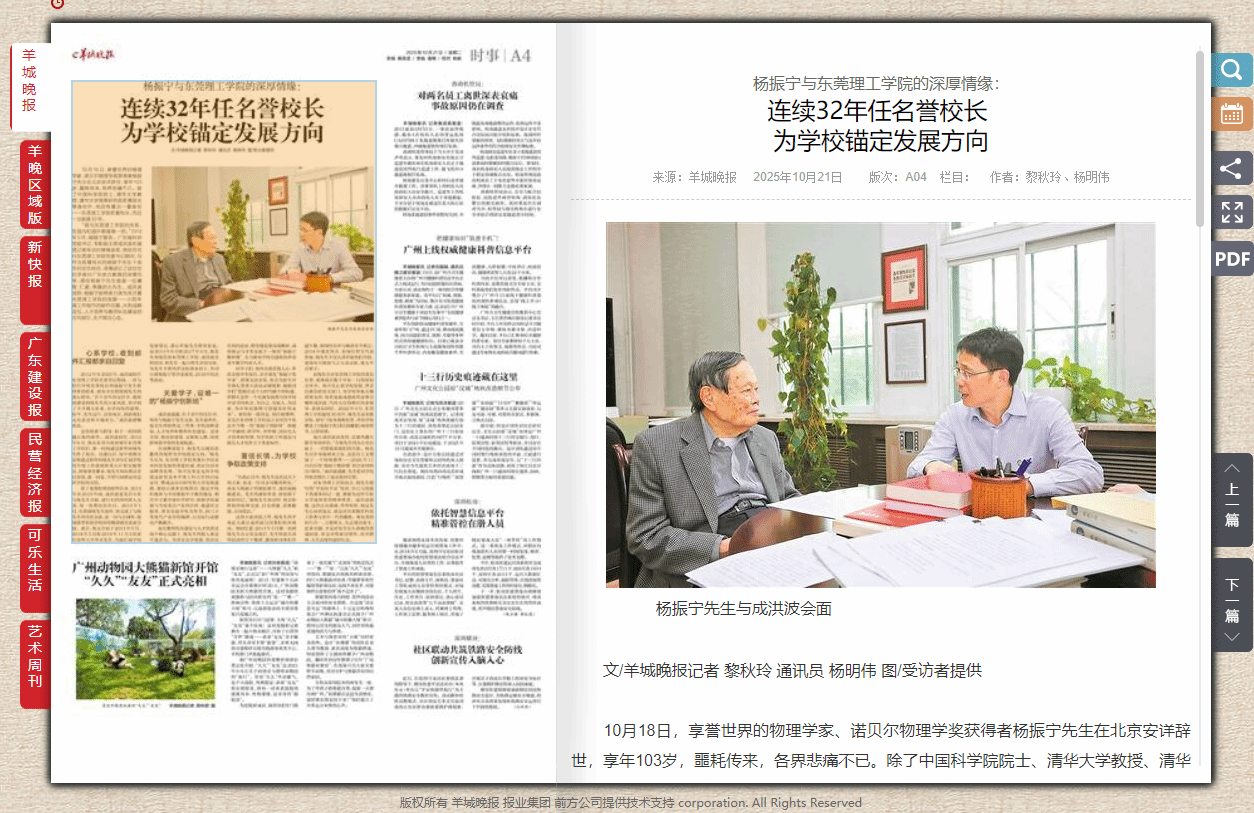

“我与东莞理工学院的关系,在国内和国外都是唯一的。”2018年5月,杨振宁曾言。广东省科协党组书记、专职副主席成洪波在接受记者采访时难掩哀思,他结合担任东莞理工学院党委书记期间,与作为名誉校长的杨振宁先生十余年的交往经历,深情追忆了这位世纪学者对广东地方教育的深情托举,感叹杨振宁先生就是一位睿智、仁爱、率真的大先生。成洪波谈到,杨振宁始终亲力亲为关注着东莞理工学院的发展——小到年度工作细节的邮件回复,大到战略定位、人才培养与教师队伍建设的方向指引,无不倾注心血。

心系学校,收到邮件汇报都亲自回复

2012年至2023年,成洪波担任东莞理工学院党委书记期间,一直与担任学校名誉校长的杨振宁先生保持密切联系,更有幸长期得到先生的悉心指导。“在十余年的交往中,我深深感受到杨先生的大家风范,也学到了不少做人处事、办学治校的道理。如今,先生远行,音容宛在,留给我们无尽思念和不竭动力。”成洪波感慨地说。

这份联系与指导,始于一封封跨越山海的邮件。成洪波回忆,2012年6月,他从东莞市政府调任东莞理工学院后,第一时间通过邮件向杨先生作了报告。自那以后,每年他都会定期通过邮件向杨先生详尽汇报学校的年度工作进展和重大计划实施情况,即便事务繁杂,杨先生每次都会亲自查阅、逐一回复,字里行间都是对这所学校的关切。

除了笔墨传情的邮件往来,2013年至2019年间,成洪波还先后6次与杨先生会面,进行长时间的深入交谈,每一次都历历在目。2013年1月,在香港杨先生寓所,他完成了与杨先生的首次交流,还一同与方润华、陈瑞球等资助学校的莞籍香港实业家会面。此后,他又分别于2014年5月、2018年5月和2019年11月3次前往清华大学拜访先生,当面汇报学校发展情况,悉心听取先生指导意见。而2014年6月和2017年4月,杨先生两度莅临东莞理工学院,成洪波全程陪同,和先生一起与师生亲切交流,为先生手植的罗汉松浇水培土,共同出席杨振宁奖学金颁奖、25周年校庆等活动。

关爱学子,设唯一的“杨振宁创新班”

成洪波透露,在十余年的交往中,每次与杨振宁先生交流,先生最牵挂、最关注的始终是三件事:学校战略谋划、人才培养和教师队伍建设。这份关切,既高屋建瓴,又细致入微,深刻影响着学校的发展轨迹。

在战略谋划上,杨先生以极具前瞻性的视野为学校锚定方向。“杨先生认为,东莞理工学院坐落在中国未来科技发展的重要区域,其区位具有战略性优势。”他不仅坚定支持学校建设新型高水平理工科大学的目标定位,赞成走应用研究型大学发展道路,更给出诸多具体指引:建议学校积极参与中国散裂中子源的建设,利用中子源开展科学研究;鼓励学校加强与当地重点产业的合作,推进社会服务,甚至亲赴学校为华为、西门子等现代产业学院揭牌,以实际行动推动产教融合。

而在教师队伍建设与人才培养这两个核心议题上,杨先生的投入更是不遗余力。为夯实办学根基,他亲自在校内选址,指导建设集高端教研、成果展示与学术交流于一体的“杨振宁教研楼”,全力推动学校引进和培养高水平教学科研人才。

对学子们,他的关爱直抵人心:多次亲授学术报告,亲手颁发“杨振宁奖学金”,即便无法亲临,也会为新生开学典礼等重大活动录制视频,勉励同学们“把握住这个大时代赋予的机遇,珍惜在这样一个充满发展潜力的学校中读书的机会,为自己、为家人、为国家、为中华民族努力创建美好的未来”。更值得一提的是,他打破惯例,亲允在东莞理工学院设立全国首个也是至今唯一的“杨振宁创新班”,探索产学融创、跨学科、导师制、国际化人才培养新机制,为学校新工科建设与拔尖人才培育立下重要标杆。

重信长情,为学校争取政策支持

“在我心目中,杨先生是名冠天下的大家,也是一位可亲可敬的师长。”谈及与杨振宁的相处细节,成洪波娓娓道来。先生的睿智率真,给他留下深刻印记。“跟杨先生谈话时,他会始终保持眼神交流,目光澄澈,思维敏捷,言词简洁。”

这份大家风范之外,杨先生的平易近人更让成洪波与同事们如沐春风。他回忆道,2014年5月第一次到杨先生办公室交流后,先生特意在清华园丙所订下餐席,邀他和同事们共进午餐,席间的关怀与畅谈至今难忘;2018年那次拜会,有两位师生代表参加,杨先生不仅认真听取他们介绍,更饶有兴致地与之互动交流,毫无半点架子。

而杨先生对东莞理工学院的重信长情,更体现在数十年如一日的深切关怀中。他不仅心系学校发展,曾亲自致信给有关部门,为学校争取关键政策支持;每次见面或通邮件还都会嘱咐成洪波,代向几位他熟识的老领导、老朋友问好。2022年4月,东莞理工学院建校30周年,杨先生虽未能亲临,却专门发来视频祝贺,并向学校赠送了《杨振宁传》和《晨曦集》两册图书,以寄深情。

最让成洪波动容的,是那些藏在细节里的牵挂。“在杨先生的办公室台面上,一直摆放着我们的合影。杨先生百岁寿诞到来之际,这张台上又增加了一个特殊摆件——2020年11月启用的‘杨振宁教研楼’铝合金材料3D模型。”成洪波透露,先生把对学校的惦念摆在了最显眼的位置。

对东莞理工学院而言,杨先生题写的“学而知不足”校训,早已与他留下的诸多印记一道,熔铸为这所年轻大学最珍贵的精神图谱。成洪波感慨,这些点点滴滴、件件桩桩,既是先生心血的见证,更是对吾辈教育科技工作者与青年一代的激励。唯有坚持知行合一、立德树人,矢志爱国奋斗、追求卓越,才是对先生长久眷顾的真诚回报,亦是对他家国情怀、治学精神、人生态度的最好纪念。

记者:黎秋玲

原载于《羊城晚报》2025年10月21日04版