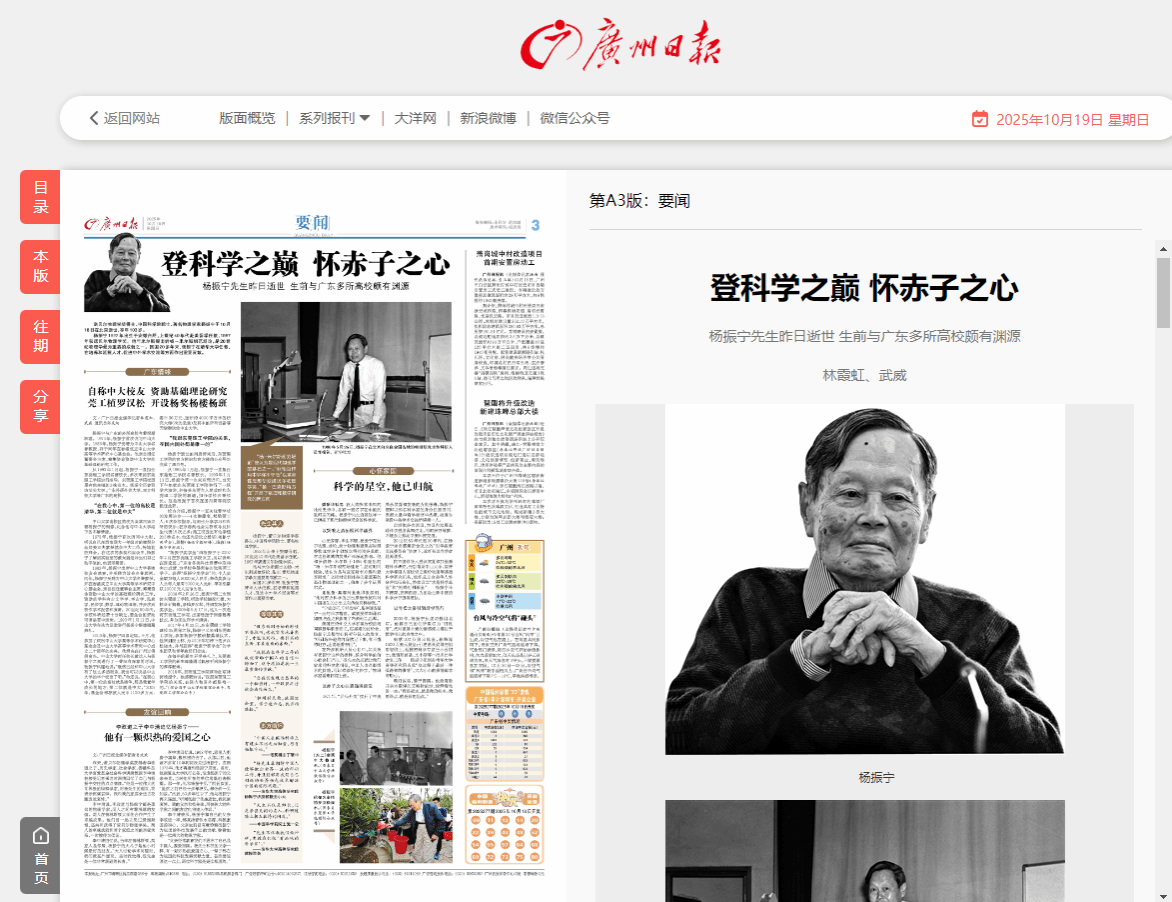

诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士、著名物理学家杨振宁于10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁1922年出生于安徽合肥,上世纪40年代赴美留学任教,1957年获诺贝尔物理学奖。他与米尔斯提出的杨-米尔斯规范场论,是20世纪物理学最为重要的成就之一。回国20多年来,杨振宁在清华大学任教,在培养和延揽人才、促进中外学术交流等方面作出重要贡献。

自称中大校友 资助基础理论研究

莞工植罗汉松 开设杨奖杨楼杨班

文/广州日报全媒体记者林霞虹、武威 通讯员张友炳

杨振宁与广东的多所高校有着深厚渊源。1973年,杨振宁首次访问中山大学。1983年,杨振宁受聘为中山大学名誉教授,并于同年在香港成立中山大学高等学术研究中心基金会。他亲自担任董事会主席,筹集资金资助中山大学的基础理论研究工作。

从1993年1月起,杨振宁一直担任东莞理工学院名誉校长,多次来到东莞理工学院进行指导。东莞理工学院校园里有他亲植的3株名木。杨振宁还曾到访汕头大学、广东外语外贸大学、南方科技大学等广东的高校。

“在我心中,第一位的高校是清华,第二位就是中大”

中山大学南校区的冼为坚堂内竖立着杨振宁的铜像,纪念他与中山大学结下的不解情缘。

1973年,杨振宁首次访问中大时,听说自己在西南联大一年级时的微积分老师姜立夫教授就在中大工作,特地前往拜会。在这次的参观和座谈中,杨振宁了解到实验室的激光器是师生们自己动手做的,他表示赞赏。

1983年,杨振宁出席中山大学香港校友会晚宴,并受聘为该会名誉顾问。同年,杨振宁受聘为中山大学名誉教授,并在香港成立中山大学高等学术研究中心基金会,亲自担任董事会主席,筹集资金资助中山大学的基础理论研究工作,资助的学科有古文字学、考古学、民族学、民俗学、数学、理论物理等,并多次到校作学术报告和演讲。20世纪80年代,学校科研经费十分缺乏,基金会的资助可谓是雪中送炭。1990年1月11日,中山大学在冼为坚堂举行杨振宁铜像揭幕典礼。

2003年,杨振宁回国定居。9月,他参加了庆祝中山大学高等学术研究中心基金会及中山大学高等学术研究中心成立二十周年的庆典。他坦言在广州过得很高兴。中山大学时任校长黄达人与杨振宁之间进行了一番极有深意的对话。杨振宁风趣地说:“既然已经和中山大学有了这么多的联系,我也可以说是中山大学的半个校友了吧。”他还说:“在我心中,第一位的高校就是清华,那是我童年成长的地方;第二位就是中大。”2007年,基金会将存款人民币1100多万元、港币36万元、面积约4000平方米的研究大楼(冼为坚堂)及其中的所有设备等无偿赠送给中山大学。

“我跟东莞理工学院的关系,在国内国外都是唯一的”

杨振宁逝世的消息传来后,东莞理工学院的官方网站和官方微信公众号均变成了黑白色。

从1993年1月起,杨振宁一直担任东莞理工学院名誉校长。1993年1月13日,杨振宁第一次来东莞访问,当天下午他就在东莞理工学院举行了一场学术演讲,并接受东莞市人民政府和东莞理工学院的聘请,担任学校名誉校长。这是杨振宁首次在国内高等院校担任此职。

校方介绍,杨振宁一直关注着学校的发展进步——4次赠墨宝,勉励莞工人;6次莅校指导,与师生分享学习和科研的快乐;在京港两地会见校领导及师生代表15次之多;莞工校园里有他亲植的3株名木;他还先后设立杨奖(杨振宁奖学金)、杨楼(杨振宁教研楼)、杨班(杨振宁创新班)。

“杨振宁奖学金”由杨振宁于2007年2月在东莞理工学院设立,用以表彰在国家级、广东省各类科技竞赛中取得突出成绩、为学校争得荣誉的优秀莞工学子。获得“杨振宁奖学金”的,个人奖金额为每人8000元人民币;集体奖参与人员每人最高5000元人民币,单项总额以20000元人民币为限。

2008年2月26日,杨振宁第二次到访东莞理工学院,听取学校情况汇报,为校训石揭幕,亲植罗汉松,并颁发杨振宁奖学金。2009年5月17日,他又一次造访东莞理工学院,出席杨振宁铜像揭幕仪式,并为师生作学术演讲。

2017年4月22日,在东莞理工学院建校25周年之际,杨振宁又来到东莞理工学院,参加杨振宁教研楼奠基仪式。他来到院士林,为2008年初种下的罗汉松浇水,并与获得“杨振宁奖学金”的学生团队和青年教师们交流。

在每年的新生开学典礼上,东莞理工学院的新生都能通过视频听到杨振宁的谆谆教诲。

2018年,东莞理工学院领导赴京拜访杨振宁。他感慨地说:“我跟东莞理工学院的关系,在国内和国外都是唯一的。”(综合自中山大学档案馆公众号、东莞理工学院公众号)

科学的星空,他已归航

据新华社电 在人类探索未知的壮阔史诗中,总有一些名字在永恒的星河里闪耀。杨振宁先生就是这样一位照亮了现代物理学天空的科学家。

以突破之勇拓展科学疆界

心无旁骛、毕生不辍,杨振宁在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理学多个领域取得的诸多成就,对这些领域的发展产生深远影响。他和罗伯特·米尔斯于1954年提出的“杨-米尔斯规范场理论”,经过时间检验,被认为是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一,催生了多个诺贝尔奖。

弗里曼·戴森对此也印象深刻:“他对西方科学的杰出思维传统和对中国祖先的杰出文化传统同样崇敬。”

“宁拙毋巧,宁朴毋华”,是伴随杨振宁一生的治学格言。成就斐然却谦恭如初,先生之风影响了许多同仁、后辈。

美国纽约州立大学石溪分校的老同事聂华桐曾回忆,每星期的讨论会,杨振宁总是耐心聆听年轻人的发言,“听到感兴趣的内容就记下来,有不懂的地方,还要追着去问”。

在许多科研人员心目中,如果没有杨振宁这样的榜样,投身科学的信心就会打折扣。“杨先生的成就让我们后来的科学家相信,中国人也有很聪明的脑袋,可以做很好的科学。”物理学家潘建伟院士说。

以赤子之心共襄强国建设

1971年,“乒乓外交”拉开了中美关系改善和发展的历史序幕,杨振宁随即以知名科学家的身份回国访问,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。

此后他多次回国,为国内发展基础科学提出真知灼见,同时多方筹措,不遗余力推动中美科技交流。

20世纪80年代至90年代,在杨振宁亲自募集资金设立的“对华教育交流委员会”资助下,近百名国内学者赴美进修。

向中国领导人提议恢复和加强基础科学研究,先后帮助中山大学、南开大学等国内高校设立理论物理等基础科学研究机构,组织成立全美华人协会并担任会长,协助设立“求是科学基金”和“何梁何利基金”……杨振宁马不停蹄、东奔西走,为的是让新中国的科学步子迈得更快。

以青松之姿引领后学笃行

2003年,杨振宁从纽约搬回北京。他将自己的住所取名为“归根居”,把对祖国朴素的情感倾力灌注于教学相长的点滴之中。

捐献100万美元现金,募集超1500万美元资金;引进图灵奖得主姚期智院士,延揽密码学专家王小云院士;邀请张首晟、文小刚等一批杰出学者来工作……杨振宁把创办清华大学高等研究院当成“他这辈子最后一件值得做的事情”,大大小小的事情都非常用心。

魂归故里,臻于圆满。他最喜爱并亲自翻译的艾略特的诗,诠释着他的一生:“我的起点,就是我的终点;我的终点,就是我的起点。”

“杨-米尔斯规范场论”被认为是现代物理学的基石之一,“弱相互作用中宇称不守恒”以革命性思想斩获诺贝尔物理学奖,“杨-巴克斯特方程”开辟了物理和数学研究的新方向……

先生其人

杨振宁,诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士、著名物理学家。

1922年出生于安徽合肥,20世纪40年代赴美留学任教。1957年获诺贝尔物理学奖。

他与米尔斯提出的杨-米尔斯规范场论,是20世纪物理学最为重要的成就之一。

回国20多年来,杨振宁在清华大学任教,在培养和延揽人才、促进中外学术交流等方面作出重要贡献。

谆谆其言

“做东西刚开始的时候不要取巧,老老实实地弄熟了,才能谈到巧。要朴实的东西,不要表面的东西。”

“我想我在科学工作的成就帮助中国人的自信心增加了,这个恐怕是我一生最重要的贡献。”

“当我们发现自然界的一个秘密时,一种敬畏之情就会油然而生。”

“神州新天换,故园使命重。学子凌云志,我当指路松。”

多方缅怀

“中国人在国际科学上有建立不朽之功勋者,乃自杨振宁始。”

——诺奖得主丁肇中

“杨先生最期待中国人能够做出世界一流的科研工作,并且能够用我们自己创造的世界领先技术解决中国的实际问题。”

——清华大学高等研究院杨振宁讲座教授王小云

“先生不仅是师长,还是亲密无间的友人、科研道路上相互扶持的同道。”

——中国科学院院士施一公

“先生不仅教我们做科研,更教我们做‘有品味的科学家’。”

——清华大学高等研究院教授翟荟