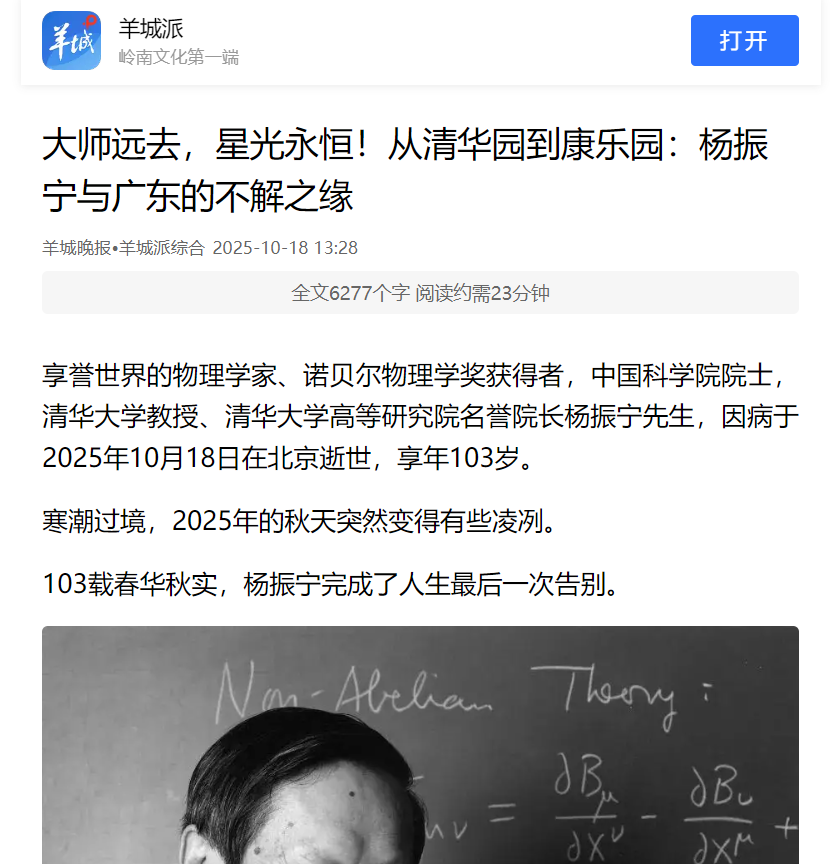

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

寒潮过境,2025年的秋天突然变得有些凌冽。

103载春华秋实,杨振宁完成了人生最后一次告别。

他是现代的,登上过现代科学的巅峰,美国历史最悠久的富兰克林学会将杨振宁的工作,与牛顿、麦克斯韦和爱因斯坦相提并论。

他也是传统的,成长于深厚的传统文化土壤中,带着五四运动和西南联大的烙印,一生背负着深厚的家国期望。

这位走过百年风雨的中国知识分子,以三次深沉的告别,勾勒出个人命运与时代浪潮交织的轨迹。

每次转身,都给世界带来悠长的回响。

少年远行:此去一别,山河万里

10月份的北京,相比于往年似乎更加湿冷一些。

清华园的树木尚还葱郁,一眼看去也知道是秋天的气象。

秋天也是新学期的开始,校园里满是充满朝气的面孔。如今的清华园是百年前的数倍大了,杨振宁熟悉的,是二校门以北的区域。

他从这里出发远行,耄耋之年落叶归根:“我的一生可以看作一个圆。”

圆的起笔,始于1929年。父亲杨武之从芝加哥大学留学回国后到清华大学任教,7岁的杨振宁随着父亲来到了这个“世外桃源”。

上世纪三十年代的中国,内忧外患。但杨振宁的童年是快乐的,他身边名师云集,学术氛围浓厚,还有很多年纪相仿的玩伴。

1933年,11岁的杨振宁升入初中,展露数学天赋,初二时,他已经可以替高年级的学生做代数、几何题。也是在那时,他读到了《神秘的宇宙》中译本,虽然未能完全理解,但那些奇妙的物理学知识,已悄然震动一颗少年的心。

然而外面的时局愈发混乱,日军进犯北平,校园里风声鹤唳,晚上甚至能听到外面的枪声。

抗战的烽火点燃中华大地,1937年,杨振宁一家离开了清华园,几经辗转后于次年到达昆明。当年9月,16岁的他以同等学力考取国立西南联合大学(昆明)理学院。原本报考的是化学系,但在准备入学考试自修物理教科书时,他对物理学产生浓厚兴趣,未及开学便征得理学院院长吴有训教授的同意,转入物理学系。

1942年,他从西南联大物理学系毕业,转到清华研究院读硕士。

正值战时,学校里的物质条件极差,图书馆的杂志往往过了一两年才收到,冬天的教室又冷又透风,上实验课只有很少的设备可用。与简陋的环境形成鲜明对比的,是联大师生严谨的治学态度。

在西南联大的学习,为杨振宁奠定了扎实的研究基础,也成为刻骨铭心的回忆。几十年后,他还留着当年量子力学课的笔记,那是本未经漂白的粗纸,一不小心就会撕破。

战火纷飞的动荡年代,联大精神浸润着无数学子,为实现那份不屈的壮志,无数爱国青年发奋图强。出国留学,投身教育和科学,是那个年代的知识分子们摸索出的一条新路。

1943年秋,杨振宁参加庚款留美考试,次年获得硕士学位。转年春天放榜,他成为全国物理专业唯一被录取的留美生,远赴美国芝加哥大学攻读博士学位。

这一次和故土的告别,不仅改变了杨振宁的人生轨迹,也改变了物理学的历史进程。

游子归根:半生漂泊,心系故园

1945年深秋,在印度已逗留了两个月的杨振宁,登上了美国“斯图尔特将军号”运兵船。

这一路并不轻松。

固体力学教授黄茂光后来回忆,中国留学生们被安排在最下层甲板舱。船上不仅空气闷热、味道刺鼻,而且美国士兵对中国人态度轻蔑,常常带着言语侮辱和种族歧视。

二十多天的航行,跨越苏伊士运河、地中海与大西洋。当船缓缓靠近纽约港,23岁的杨振宁站在甲板上,望见了自由女神像的剪影。

他第一次感到,自己正驶向一个全新的世界。

此后数年,从芝加哥大学到普林斯顿高等研究所,他沉醉于物理的世界,从一名年轻的中国留学生成长为世界顶级的物理学家。

1956年,他与李政道合作提出“宇称不守恒定律”理论。这一发现在当时堪称惊世骇俗,刷新了人类对自然规律的认识。两人也于次年共同获得了诺贝尔物理学奖。

那一年,杨振宁才35岁,是当时最年轻的得主之一,瑞典国王亲自颁奖,他走在得奖者最前列。那一刻,他代表的不只是个人,更让全世界的华人扬眉吐气。

但荣耀背后,是身份的艰难抉择。因为这份成就,杨振宁不得不彻底扎根美国。

他是“氢弹之父”泰勒的学生,因统计力学受到爱因斯坦关注,更一度被奥本海默推荐当接班人……

杨振宁几乎见证了二十世纪物理学的全部高峰,却也亲历了科学家命运的孤独与国家身份的牵绊。

他后来多次提到,加入美国国籍是一个很痛苦的决定,“我知道,父亲直到临终前,对于我放弃故国,他在心底里的一角始终没有宽恕过我。”

但在精神深处,杨振宁始终眷恋着祖国。他一直记得父亲在日内瓦与他团聚时,临别时写下的那句话:每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏。

1971年,一则小新闻触动了他的心。

美国《纽约时报》报道,美国护照上原注明不能前往的国家中,“中华人民共和国”被移除。这个消息像一扇微开的门,杨振宁敏锐地意识到,是时候重新考虑回国的可能。与此同时,“乒乓外交”开启,更让他看到中美关系潜在的缓和与机会。

他赶紧打报告回国探亲,成了中美冷战期间第一个访华的科学家。

很多年后,杨振宁都清晰记得那一刻——飞机飞过边境,法国驾驶员通知:“我们现在进入中国的领空。”他内心震荡,心跳加速。

第一次回国访问,他和其他科学家建议发展教育,促成了科大少年班;为筹钱资助中国科教,他四处奔走,即便发着烧,也要开两小时车去纽约唐人街演讲;他从未忘记祖国,在美国参议院听证会上,高呼钓鱼岛是中国领土的事实。

1996年,为协助清华大学创建高等研究中心(后更名为清华大学高等研究院),杨振宁捐出自己的积蓄和美国的房产,行走多方游说募集资金。积极参与选聘人才、筹集经费、专业方向和发展规划等各个环节。

在他的邀请和带动下,许多优秀的世界级科学家陆续加盟,推动高等研究院在理论凝聚态物理、理论计算机、天体物理、密码学等领域形成了一批重要研究成果。

中国科学院院士、西湖大学校长施一公说他是“定海神针”,帮助清华引进了“一批原本不可能回来的大师”。

“中国男儿,要将只手撑天空……”杨振宁时常唱起父亲教的歌谣。

从美国到中国,杨振宁的第二次告别,不仅是身份的抉择,更是心灵的回归。

世纪回响:归来仍是少年心

拍落旅美近六十年的风尘,2003年12月,81岁的杨振宁由纽约石溪迁回北京清华园定居,出走半生,再次回到了自己读书和成长的地方。

他将住所取名为“归根居”,写下一首《归根》:“神州新天换,故园使命重。学子凌云志,我当指路松。”

清华园装满他童年的美好回忆,也寄托着他晚年的理想:“要把回归清华当作一个‘新事业’。”

2004年9月,82岁的杨振宁站上清华第六教学楼的讲台,面对100多位大一新生的稚嫩面孔,从秒、光速等最基础的物理概念开始讲授《普通物理》。整整一学期,他每周都会出现在教室,一个半小时的课程,讲知识、讲方法、讲历史,从头讲到尾。

中国科学院院院士、清华大学物理系教授朱邦芬记得,当初他试着向杨先生提出这个想法时,心里一度很忐忑——知名教授大多已不授课,更何况是给新生上课?但杨振宁很爽快:他愿意上这个课。

东篱归根翁,耄耋新事业。培养中国杰出人才是杨振宁回国后最看重的使命,他牵挂的不只是学科的进步,更有民族的未来。

80多岁时,杨振宁还在做研究,以清华大学的名义发表数十篇中英文论文,创办基金会、奖学金等支持激励科研人才。95岁前,他每天清晨都会到清华园的科学馆查阅学术资料、与后辈交流,这里也曾是父亲杨武之办公的地方。

2015年,杨振宁放弃美国国籍,恢复中国国籍。

清华建校110周年时,他将文章手稿、来往书信等2000余件资料,无偿捐赠给学校。

《感动中国》为杨振宁的颁奖辞这样写道:“你贡献给世界的,如此深奥,懂的人不多。你奉献给祖国的,如此纯真,我们都明白。”

五十年前,第一次回国的杨振宁没忍住向邓稼先求证,中国的原子弹是不是完全由中国人自己造出来的?邓稼先写了一封长信告诉他,中国的原子弹没有外国人参与。

信的末尾,邓稼先对挚友说,“心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途’”。但当时,杨振宁没有明白这句“共同途”的含义。

五十年后,杨振宁在自己的百岁演讲里,将这句话说给了更多人听:

“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。”

越过烽火与沧海,抵达认知的尽头,穿越荣耀与孤独,他完成了那个始于清华园的、生命的圆。

杨振宁有一首最爱的小诗:“从一粒细沙中窥探世界,在一朵野花里寻觅天堂。掌中握无限,霎那成永恒。”

从清华园的一草一木出发,窥见物理学的浩瀚宇宙;在战火与离乱的霎那间,握住了时代的无限可能。

从清华园到康乐园:杨振宁的广东印记

2021年,三集纪录片《大先生杨振宁》播出,讲述其求学、科研和对中国的贡献,以及2003年归根清华大学前后的故事。

纪录片镜头掠过杨振宁的清华大学办公室时,出现了两张特别的照片。

第一张照片是杨振宁在清华大学办公室,与来访的东莞理工学院党委书记成洪波、原校长李琳的合影。

第二张照片是杨振宁到东莞理工学院讲学,和师生分享学习和科研的快乐。

令人好奇的是,他的清华大学办公室,为什么摆放两张特别的照片?

其实,1993年1月至今,杨振宁一直担任东莞理工学院名誉校长。在这里,所有人亲切称呼他为“杨校长”。

改革开放后,广东经济社会发展迅猛,不少中心城市急需高层次人才,纷纷萌发办大学的设想。

当时国内城市办大学,既没有先例,也缺乏资金。敢为人先的广东率先“破局”。

短短十来年,深圳大学、广州大学和东莞理工学院等14所地方高校相继创办或合并成立,广东在中心城市掀起了一场轰轰烈烈的“新大学运动”。

时代潮流,传统农业县东莞也赶上了。

1985年撤县立市时,有人大胆设想创办一所大学。东莞从香港邀请几十名乡贤回来,一口气筹集了4800万元,作为建大学的“第一桶金”。

1992年4月2日,东莞理工学院正式拿到“出生证”,获得原国家教委的建校批文。

第二年的春天,杨振宁与这所初生的大学“邂逅”了。

每年在香港中文大学讲学3个月的杨振宁,与东莞籍企业家、香港协成行集团主席方润华同为当时的香港中文大学校董。接受方润华的邀请,杨振宁从香港坐船到虎门,再乘一个多小时的汽车,抵达东莞理工学院。

多年以后,他多次回忆第一次到东莞理工学院的情境,主要做了三件事:作一场学术报告,题写“学而知不足”,并受聘为名誉校长。

这也是杨振宁首次在国内外高等院校担任名誉校长。

杨振宁题写“学而知不足”,已成为东莞理工学院校训。图片来源:东莞理工学院

杨振宁题写“学而知不足”,已成为东莞理工学院校训。图片来源:东莞理工学院

这不仅是一场“邂逅”,更是一段不解之缘。

至今,杨振宁始终关注这所地方大学的改革发展,在北京、香港两地与校领导、师生代表见面15次;2003年回国定居后,5次到访;近年的新生开学典礼上,“杨校长”频频出现,分享学习经历、科研经验和人生心得。

开学典礼上,“杨校长”一出现在视频里,新生们纷纷开始追星:

“我几十年的教学和研究,都与当初在西南联大念书的时候所做的努力,有非常密切的关系。”

“当你遇到困难,遇到不懂的时候,这是你最好的学习机会。一定要采取严肃的态度,不要马马虎虎对待。要抱着严谨、求真、创新的态度把难题弄懂。”

“你们生长在一个空前的大时代,要认识到此时代给予你们的机会和责任。”

“科学创新需‘真情+妙悟+努力’……”

东莞理工学院大学校园里,也处处留有杨振宁的“印记”:开办国内唯一一个“杨振宁创新班”;建设首座以杨振宁命名的教研楼;设立“杨振宁奖学金”;竖立杨振宁铜像……

“快30年了,我看见了学校的成长,我相信以后10年这所大学还将有更重要的发展。”2018年5月,杨振宁回忆初次到访时的情境说,他跟东莞理工学院的关系,在国内和国外都是唯一的。

这个“唯一的关系”,不仅是担任28年名誉校长,更是对一所地方大学发展的期盼。

东莞从一个传统农业县,崛起为一座全世界知名的工业大市、制造业名城,创造了令人惊叹的奇迹。而东莞理工学院加快改革步伐,加速冲击“一流”,也创造了令人惊叹的发展速度:

从入选广东高水平理工科大学建设高校,到建设新型高水平理工科大学示范校,再到近期“升舱”为高水平大学重点学科建设高校;增列硕士学位授予单位,并获批省博士学位授予立项建设单位。

杨振宁:“在我心中,第一位的高校就是清华,第二位就是中大”

其实,杨振宁与广东以及广东高校结缘,可以追溯得更早一些。

现在,中山大学广州校区南校园的冼为坚堂内,也有一座杨振宁铜像,铜像生动塑造出他在讲学时的神态。

时间来到1973年,杨振宁一听说西南联大的微积分老师姜立夫在中大,便特地前往拜会。首次访问中大,开启了近半个世纪的深厚缘分。

1983年,杨振宁参加中大香港校友会晚宴。

他风趣地说,既然和中大有这么多的联系,他也可以说是中大的半个校友吧。“我想,假如我下一次再来参加你们的聚会的时候,也许我可以名正言顺地说,我是一个正式的中大校友。”

这一年,他还在香港成立基金会。

基金会筹集的资金,用于资助中大的古文字学、考古学、民族学、民俗学、数学、理论物理等基础学科研究。当时科研经费十分缺乏,基金会的资助可谓是雪中送炭。直到2007年,基金会将存款人民币1100多万元、港币36万元、面积约4000平方米的研究大楼(冼为坚堂),以及其中的所有设备等无偿赠送给中大。

中大档案馆资料显示,杨振宁还多次到中大作学术报告和演讲。

杨振宁回国定居后,中大时任校长黄达人曾向他讨教治校方法。谈及中大印象时,杨振宁说,“在我心中,第一位的高校就是清华,那是我童年成长的地方,第二位就是中大”。

广东、香港相邻,杨振宁足迹遍布广东高校和科研院所。

1988年来到深圳大学,分享四十年所走过的治学道路。在即兴回答提问环节,有学生请杨振宁谈获诺贝尔奖时的感受。“我只是为百年来深受列强欺辱的中华民族做了一个中国人能够做到的事。”他说。

1995年来到汕头大学,参加第一届国际华人物理学大会。

2005年来到广东外语外贸大学,参加建校四十周年活动。

2015年来到南方科技大学,分享学习与研究经历。谈起这所年轻的大学时,杨振宁不忘加油鼓劲:“这是我访问的最年轻的一个大学,也很显然是发展最快的一个大学,未来一定能够成功。”

杨振宁最近一次到广东,则是访问中国科学院高能物理研究所位于东莞的中国散裂中子源(CSNS)。

国之重器,意义不凡。

在参观了直线加速器、快循环同步加速器和靶站谱仪大厅,了解到将来会在CSNS附近建设南方光源后,他有感而发,广东建设散裂中子源非常有远见,整个区域将和高科技的发展紧密联系在一起,前景一定更加美好。

几天前,百岁杨振宁的清华大学办公室,多了一份特殊“礼物”:杨振宁教研楼3D模型。

这份特殊的“礼物”正是来自广东,由东莞理工学院3D打印与智能制造研究中心师生联手,运用激光选区熔化(SLM)成型技术,采用铝合金材料,3D打印制作而成。

如今,两座“杨振宁教研楼”,一座在南,是教育融合、科学研究和大学文化的新地标;一座在北,见证着这位伟大科学家与广东高校的“共同途”。

斯人已逝,松柏长青。